水田で生産する主食用米以外の作物 (転作作物)に国が支払う助成金。主食用米と同等の所得が確保できるようにして、転作作物に作付けを誘導する。主食用米の需給価格安定と食糧自給率自給力向上を狙う。

大きくは、国が対象や助成単価を全国一律で設定する「戦略作物助成」と、国が配分する枠内で県や地域の農業再生協議会が使途や単価を決める「産地交付金」に分かれる。

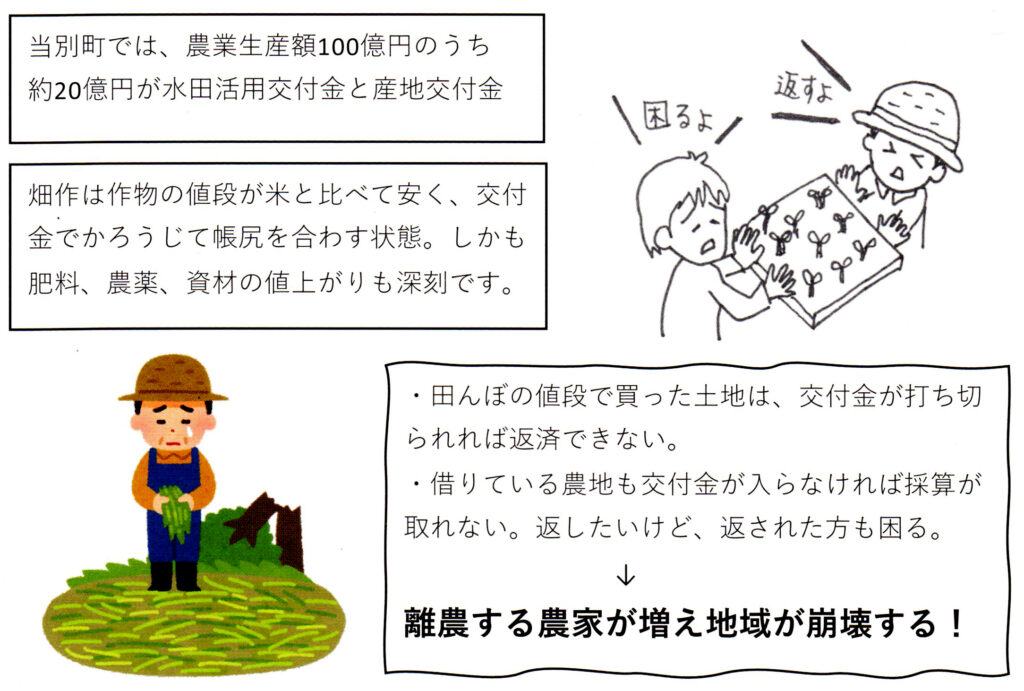

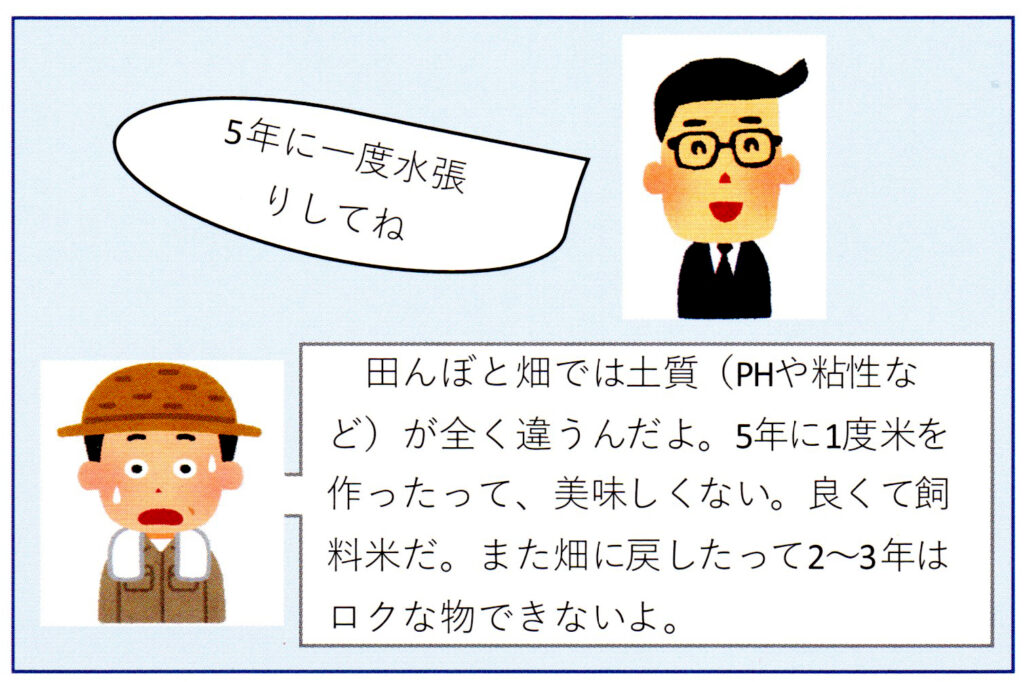

戦略作物助成の単価は、麦・大豆が 10アール当たり35万円、加工用米が同2万円。飼料用米や米粉用米は同55万より10.5万円。産地交付金は麦・大豆や飼料用米への上乗せ支援、野菜や果樹といった高収益作物、地域の特色ある作物の振興などを後押しする。農水省は交付金の見直しを進める。5年間水張りしない農地は交付対象から外す方針を提示。畦畔 (けいはん)や水路がない農地は対象外とする従来ルールの再徹底と、転作作物が定着している農地の畑地化を促す。

交付対象外となり畑地化した場合、 経営が見通せないとの声もあり、今年度から畑地化を条件に作物生産に複数年間助成する措置を拡充する方針。飼料用米の戦略作物助成も多収の専用品種を推進する観点で見直す。

(日本農業新聞「ゼロからわかる」農政用語② 水田活用の直接支払い交付金より)

「水田活用の直接支払い交付金」のポイント

概要・目的

・転作作物の所得が主食用米と同水準になるよう助成

・主食用米の需給安定、食料自給率向上につなげる

助成内容

■戦略作物助成

・10a当たり単価は全国一律。国が設定

麦・大豆:3.5万円、加工用米:2万円、飼料用・米粉用米:5.5~10.5万円など

■産地交付金

国が原資を配分し、県・地域段階で使途を決定

農水省の見直し方針

・5年間で一度も水張りしなければ交付対象外(2022年産~)

・畑地化を条件に複数年助成する措置を拡充(23年産~)

・飼料用米専用品種拡大へ戦略作物助成を見直し(23年産〜)

(農水省の資料などから作成)

(日本農業新聞「ゼロからわかる」農政用語 ② 水田活用の直接支払い交付金より)

「減反政策」の歴史

1969年 減反の始まり・・・減反補助金

1971年 減反政策本格実施・・・転作奨励金

2016年 水田活用の直接支払い交付金

2018年 減反政策 (47年間)終了